上海静安别墅攻略(静安别墅)

沈芳蕤 • 2023-11-22 06:16:06 • 次

文/晏秋秋

上海人谈到出身,常喜欢说“弄堂英雄”。

上海有多少条弄堂,那可真是难以统计了。每一条弄堂,都有每一条弄堂的故事,都有每一条弄堂的人物。经历岁月,弄堂的故事如老酒,越陈越香。弄堂的人物似名将,不许白头。

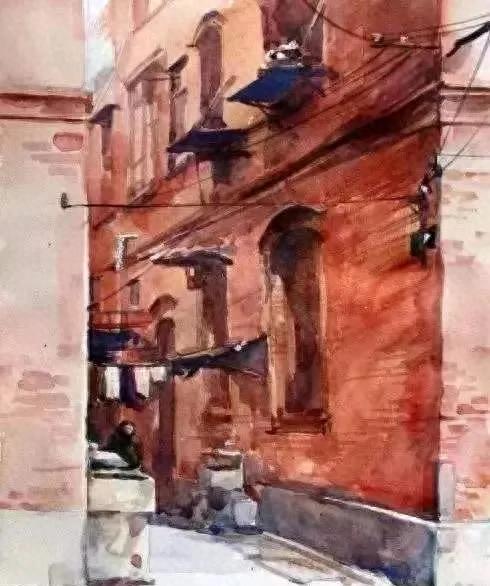

凡有弄堂,必有“穿堂风”。风吹进来,雨落进来,但是马路上的车马声,传不进来。在弄堂里,时间有时候失去了意义,墙旧了,砖裂了,弄堂里的少年人,都搬出去了。但弄堂依旧在,也不得不在。

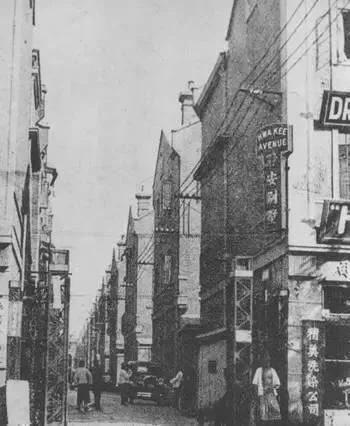

这么多的弄堂里,静安别墅,是上海滩公认的“老大”之一。它地处繁华,曾经辉煌,后又小资,如今没落。它的灵魂有火,却又不得不向现实低下高贵的头颅。它的眼中有光,却也只能找一个安慰的角落,笑看繁华。

是啊,这一场优雅而残忍的变老,显得不那么自由。自由的弄堂,有歌有酒。不那么自由的弄堂,如今也只好捧出一碗小馄饨来。尽管,在过去的几年中,这碗小馄饨的退步,太明显了。

我已经很久没有路过静安别墅了。为了这一篇文章,我在威海路和南京西路之间,走了几个来回。

A、

1997年,我到报社实习。

那个时候,报社还有班车,还在延安中路839号办公。作为一个毫不起眼的实习生,我把自己的每一根头发,都变成天线,积极努力地寻找任何一个表现的机会。

有一天,报社同仁大声吆喝“走走走”。原来,大家结伴走到威海路755号,去看新的办公大楼。据说,新大楼是当时浦西最高的大楼。虽然,对“搬家”这件事,许多记者老师有着不同的心态,但当大家站在楼顶,“一览众山小”的时候,还是难掩欣喜之情。

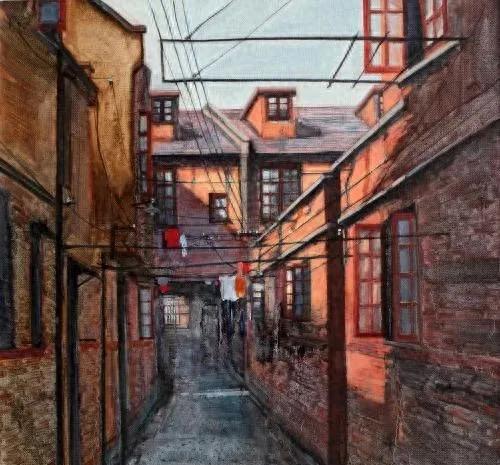

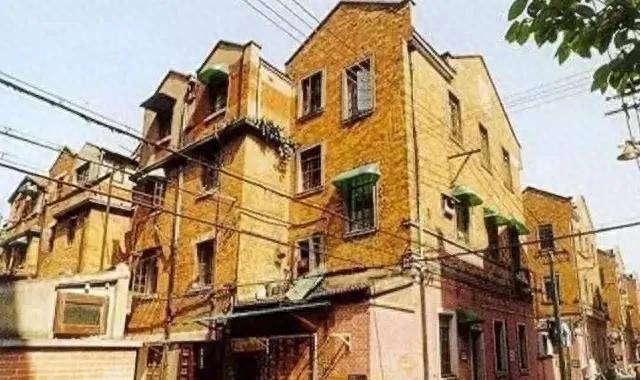

突然,我发现楼下有一排别墅,是那种和周边有一点格格不入、但看上去说不出的舒服的红砖墙。出于好奇,我问了一句:“那是什么建筑啊!”这句话被报社一名老技术工人听到了,大声嘲笑说:“你连静安别墅都不知道啊!”

哈哈,我还真不知道。但是,从老工人的口气中,我感觉到了,静安别墅,肯定是一个比较奇特的存在。

那个时候,威海路还是“汽修一条街”,很多人还习惯性地称它为“威海卫路”。天蒙蒙亮时,49路公交车靠站了,载着许多清晨的面孔。每天下午,威海路上的汽修店老板们,悠闲地坐在店铺里,打牌或聊天,看上去是一个成功的职业选择。

实习时,我很少有事去南京西路。所以,我也就很少有机会,路过静安别墅。但是,老工人关于静安别墅的描述,却一直在我的耳边:“那里都是资本家住的地方,下水管道里出现过美元的。”

红砖房、坐北朝南、民国气息……我对静安别墅的第一印象,是威海路654弄,而不是南京西路1025弄。

这就有点像胡适的《梦与诗》——

醉过才知酒浓,

爱过才知情重,

你不能做我的诗,

正如,我不能做你的梦。

B、

南京西路这条马路,历史上曾有83年,叫“静安寺路”。

所以,1932年,张静江的族人在这里建好这24栋红砖房时,就叫它“静安别墅”。

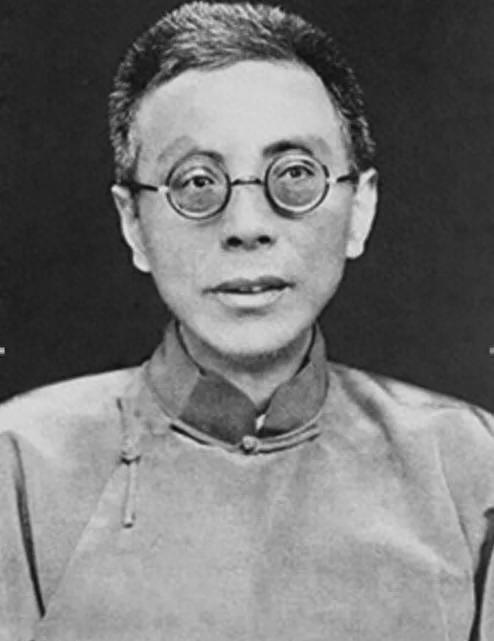

张静江的名字里,有个“静”字。他这一生,倒也确实挺安的。张静江做生意出身,早早遇到了孙中山,因为多次资助,被孙中山称为“革命圣人”。

张静江对蒋介石有大恩。最大的恩情,就是力荐蒋介石成为黄埔军校校长。此后,蒋介石投桃报李,邀请张静江成为国民党中央常务委员会主席。张静江管国民党党务的时候,蒋介石的思路是“枪指挥党”,两者配合得不错。

不过,张静江后来和蒋介石闹翻,部分原因是他做了蒋介石的媒人,把陈洁如介绍给了蒋。蒋的第一任妻子是毛福梅,第二任是姚怡诚,陈洁如是他的第三任妻子。几年后,蒋介石为了迎娶宋美龄,哄骗陈洁如这是为了宋子文的财政支持,“5年后与陈洁如恢复夫妻关系”。然而,当陈洁如出国之后,蒋介石扭头不认账,张静江作为媒人,自然看不下去。两人大概在1930年左右分道扬镳。抗战后,张静江出国静养,吃斋念佛,了此余生。

张静江

民国时期,静安别墅就是上海滩的“思南公馆”,各路名流纷纷居住于此。张静江的财政大权,是在蒋介石的“小动作”之下,被孔祥熙架空的。后来,孔祥熙斥巨资,买下了静安别墅的大部分产权。张静江1930年辞去一切职务后,当年年底,于右任就任国民政府监察院长。而于右任,就曾租住在静安别墅,做他的学问。

你瞧,国民党政坛的变动,在静安别墅中,也有细节的雕刻。

于右任没有遗嘱,不过他去世前写了一首《望大陆》,诗中有云——

葬我于高山之上兮,望我大陆;

大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡;

故乡不可见兮,永不能忘。

不知道于右任的回眸之中,有没有出现过上海滩,有没有出现过上海滩的静安别墅?

C、

静安别墅里,还出过一个徐根宝。

一些老人还记得,徐根宝出生在大年初二,小时候在弄堂里一直踢足球,还把别人家的窗户踢破了。当时谁也没想到,徐根宝居然还能踢成国脚。

但是,根宝更精彩的故事,是当教练。

据说,郁知非和徐根宝两人在静安别墅吃了碗小馄饨,两人定下了申花俱乐部的执教目标“保三争一”。

据说,曾有一段时间,徐根宝常常回到静安别墅,找“小扬州”剃头。邻居们见怪不怪,还有人问:“侬哪能到大连‘一日游’了?”说的是根宝当不当大连万达队主帅的事情。

我做过几年体育记者,可以说,对根宝是比较熟悉的。在他的身上,既有些虎气,也有些猴气。既有些情怀,也有些骄傲。

这,大概就是静安别墅的“正统气质”。

比如,徐根宝很重视读书,对《易经》这样的古籍,有一种难以名状的崇拜。再比如,徐根宝尝过甜也吃过苦,所以既能享受足球带给他的“名利双收”,也能蛰伏崇明。

当然,根宝身上,还有一股子傲气。他管理球队,是那种从上到下、碾压式的全面管理。早期的根宝管理申花队,有一点像郭德纲管理德云社,面面俱到,宁折不弯。

我第一次采访根宝,并不算愉快。那是2002年,根宝重回申花,偏偏范志毅去了中远。那天我去康桥基地,等训练结束后,问了根宝一个关于范志毅的问题。哪知根宝立刻咆哮起来,脾气很差。我愣神之后,也难免气愤,拉下了脸,一旁的吴金贵忙过来招呼。

第一场德比战,申花0比2输给了中远。根宝明显感受到了压力。第联赛第二场,申花客战八一队,前途未卜,根宝对记者的态度一下子好起来了。他邀请一名女记者上大巴,开玩笑地说:“湘潭是毛主席的故乡,主席是提倡男女平等的。”比赛前一天,我坐在宾馆大堂,和一些球员聊天,根宝还特地坐过来,和我聊两句。我知道,这是他在某种程度上,释放善意。也就是在那一天,根宝说自己是“挡风的墙,替罪的羊”,我觉得,根宝是很聪明的。

这么多中国足球人,为什么只出了一个徐根宝?而且现在是上海滩公认的“足球教父”?我想,除了根宝的“命硬”之外,最主要的,是他有情怀,能吃苦,思路清晰。中国足球不缺情怀,不缺“阿信”,但实在是缺少明白人。

从这一点来说,静安别墅出来的人,确实有点不一样。

D、

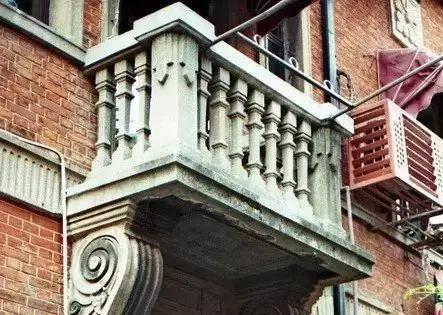

如今的静安别墅,保留了大部分的旧模样。红砖、红瓦,雕花地砖,一楼有天井,二楼有西式小阳台……

最让人惊叹的,是双车道的设计。上海滩,哪条弄堂可以并排开两辆轿车?要知道,这可是近百年前的别墅啊。

但我知道,一些住在这里的人,是带有某种怨气的。静安别墅对这些居民来说,既意味着某种荣耀,又像蜗牛背上重重的壳。

上世纪80年代,居住在静安别墅,依旧是身份的象征。一度,弄堂里传着一个“秘密的流言”——房子还是孔祥熙的,要是孔家后人来要房子,政府是要落实政策的。

这样的流言,意味着某种渴望改变的心情。

然而,孔家人没有出现。静安区的改造,一轮接着一轮。上世纪90年代,在静安别墅附近,建起了“梅泰恒”,一股又一股的商业浪潮席卷而来,而静安别墅纹丝不动。

有居民第一次去逛梅陇镇广场,见到了高大上的洗手间,是哭着跑出来的。静安别墅里,早上起来要抢马桶,煤卫不独用。不过,听说附近弄堂的居民,都搬到了彭浦新村等地方,大家的心理又平衡了一点:下只角!

这种复杂的心态,一直持续到2002年。那一年,静安别墅确定成为历史保护建筑,只改建、不拆除,有人大声说好,“我就是要市中心”。有人心态爆炸,“想当乡下人,都不成了”。

有人在抱怨张爱玲:“老是写‘凯司令’,‘凯司令’又不能当饭吃。阿拉早上是要吃泡饭的。”

多说一句,张爱玲在《色戒》中写到的“凯司令”,现在还在南京西路上。从静安别墅走出来,一眼就能看到。如今“凯司令”3楼改成了堂吃,不熟悉业务的服务员,稍显生硬的“每人必须点一份”的规定,加上吃起来已经不那么有意思的冰糕。这一切,就是静安别墅隔着南京西路的映射啊。

20年前的静安别墅,依旧保留着一种缓慢的生活态度。农历八月,静安别墅里的桂花开了,很有点悠然的味道。每一家门口,似乎都坐着一个老人,在午后的阳光中打瞌睡。中饭么,对付一口就行。烧夜饭了,红烧肉冒出浓油赤酱的香气,毛豆和花生都有一股糟香。几个爷叔把凳子搬出来,一人半杯“熊猫大曲”,小日子特别惬意。

时代和这个地方,擦肩而过。

那个时候,在静安别墅里,人人都知道,到38号去做衣裳,到107号去吃馄饨。但是,很少有人知道,温州炒房团正在杀进上海楼市。

E、

踏准时代脉搏的人,重新发现了静安别墅。谁能想到,在“梅泰恒”的旁边,居然还能有这么一个充满历史的地方。

最重要的是,一度这里可以“居改非”,“开店”不需要手续。

静安别墅里面出现了奶茶店,然后是咖啡店、画廊、手工作坊、旅社……一下子,静安别墅摆脱了历史的负重,成了“小资”的网红打卡地。

居民们感受到的最大变化,是房租的上涨。据说前后只差两个月,同一间房的月租,上涨了30%。

漂亮姑娘一下子多了起来。很多文艺女孩,一杯咖啡可以坐一个下午。房东老大爷感到奇怪:这房子有什么可呆的呢?还不如到威海路上去吃一碗大肠面啊。

但姑娘们不以为然。来静安别墅的姑娘,都是不上班的。姑娘们高冷,从不理会搭讪,捧一本英文原著,用现在的词就是“飒”。

姑娘们也有男朋友来接啊。有的小伙子长得真精神,一开头却是直男腔调:“走吧,电影要开场了。”姑娘就只好恹恹地合上英文原著,叹口气,随着男孩子走了。

静安别墅至此真正变成了“川流不息”,上海滩从来没有一条弄堂,是这么热闹的。居民的投诉越来越多,店铺有油烟,深夜噪声扰民,等等。

城市管理者担忧了。“居改非”是政策法规不允许的,而且,静安别墅这样的历史保护建筑,要限制一定的客流,以免造成伤害。

道理都是对的,但把房子租出去的居民,有点小愤怒:“阿拉去喝西北风啊。”

历史的车轮,永远如此。静安别墅终究不是田子坊。随着一纸整改通知,仿佛一夜之间,咖啡馆集体撤离了,弄堂老头又懵了:漂亮姑娘不来了。

剃头摊和馄饨摊,都被拆掉了。这是2013年的上海。作为通达威海路和南京西路的静安别墅,被当成一个小区,封闭了起来。

有人大声叫好,有人扼腕叹息。我记得报纸上,关于“静安别墅是不是要封闭”,是有讨论的。讨论的结果,是没有结果,又过了几年,静安别墅又开放了。

它始终面对着同一个世界的不同面貌。

F、

为了写这篇文章,我跑到威海路上,吃阿跷的馄饨。

我已经很久没吃这里的馄饨的。一度,这里被神化为“拒绝马云和马化腾的馄饨店”,因为这里只收现金。

这次疫情之后,馄饨店晒出了两个付款码。

还有一段时间,这个弄堂馄饨店,就像进贤路上的那几家本帮菜馆,以“老板脾气不好”为卖点。

现在,这种卖点都已经老套了。谁也不想吃东西的时候受气。

至于味道,我在上海滩的美食江湖,混了多少年了。弄堂小馄饨的骨头汤,比以前滋味差一点了啊。这或许不是阿跷的责任,这是骨头的责任。

现在的骨头,也不是以前的骨头了啊。

但这一次的这碗馄饨,我还是吃出了以前的一点滋味。时代总是一场“穿堂风”。对静安别墅来说,这种“穿堂风”,总是优雅而残忍的。碗里撒上葱花、蛋皮,骨头汤一浇,馄饨汆熟,像一只只袖珍潜水艇般,在汤里沉浮。有的人喜欢洒上一点胡椒,我喜欢倒上一点辣酱,再加一个卤蛋。

我已经很久没有吃这里的红烧大排了。

离开静安别墅的人,越来越多。涌入静安别墅的人,也越来越多。站在威海路上,我总是感慨于一名才子关于爱情的描述:外面的想进来,里面的想出去。

这里是上海,这里是波云诡谲的2020。

上海是上海人的上海。上海也是全世界的上海。

我从静安别墅走出。来到威海路上。一个典型的威海路的黄昏,就是找一个小酒馆,把所有的一言难尽一饮而尽。

我已经过了,在意别人眼光的时刻了。很多时候,只要你不觉得尴尬,那么尴尬的,就是别人。

黄昏已经过去,黑夜还未到来。至于黎明,那就是更远的事情了。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。

琴弦有些涩了,但仔细听,琴声还是那种温润的感觉。

是为静安别墅。

本文首发于 上观新闻 海上记忆。刊发时略有删改。

图片来源:百度地图 搜狐网 公社网 中国旅游文学 上海老底子 老寿眼中的上海 中国新闻社

编辑:小黑炭

相关推荐

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。